![[備忘録] データ駆動型知能としてのキメラ・ネットワーク](https://media.accel-brain.com/wp-content/uploads/2016/12/8分音符アイコン-1.png)

[備忘録] データ駆動型知能としてのキメラ・ネットワーク

『Webクローラ型人工知能:キメラ・ネットワークの仕様』を更新した。 このシステムの概念と仕様が、以前の記事:『「人工知能」と「データ駆動型知能」の差異、人間の知能の「模倣」か、人間の知能の「補完」か』で取り上げたミシェル・ニールセンの「データ駆動型知能(data-driven intelligence)」に近付いていくという旨を追記した。 参考資料 Webクローラ型人工知能:キメ...

Webクローラ、スクレイピング、自然言語処理、論理学、強化学習、深層学習による人工知能のブログ。

![[備忘録] データ駆動型知能としてのキメラ・ネットワーク](https://media.accel-brain.com/wp-content/uploads/2016/12/8分音符アイコン-1.png)

『Webクローラ型人工知能:キメラ・ネットワークの仕様』を更新した。 このシステムの概念と仕様が、以前の記事:『「人工知能」と「データ駆動型知能」の差異、人間の知能の「模倣」か、人間の知能の「補完」か』で取り上げたミシェル・ニールセンの「データ駆動型知能(data-driven intelligence)」に近付いていくという旨を追記した。 参考資料 Webクローラ型人工知能:キメ...

この記事の内容はAccel Brainに移動しました。

この記事の内容はAccel Brainに移動しました。

ここのところ、随時人工知能エージェントにブログを書かせては、「排除された第三項」を推論させているが、想定より早く精度を上げてきているようだ。 一例として、以下のキメラ・エージェントは、「完全」と「欠如」の区別によって排除された第三項として、「曖昧」という概念を取り上げている。 追々、<「排除された第三項」によって「排除された第三項」>を再帰的に推論する機能をもう一つの人工知能エ...

この記事の内容はAccel Brainに移動しました。

問題設定:「ゲーミフィケーション」の認識は如何にして可能になっていたのか 「ゲーミフィケーション(Gamification)」が流行り始めたのは、およそ2010年からの3,4年程度であった。「ゲーミフィケーション(Gamification)」の学問的な観察が始まったのは2012年ごろであった。それよりも比較的早期に、2010年ごろにはこの用語に注目するようになっていたマーケターたちの間では、この...

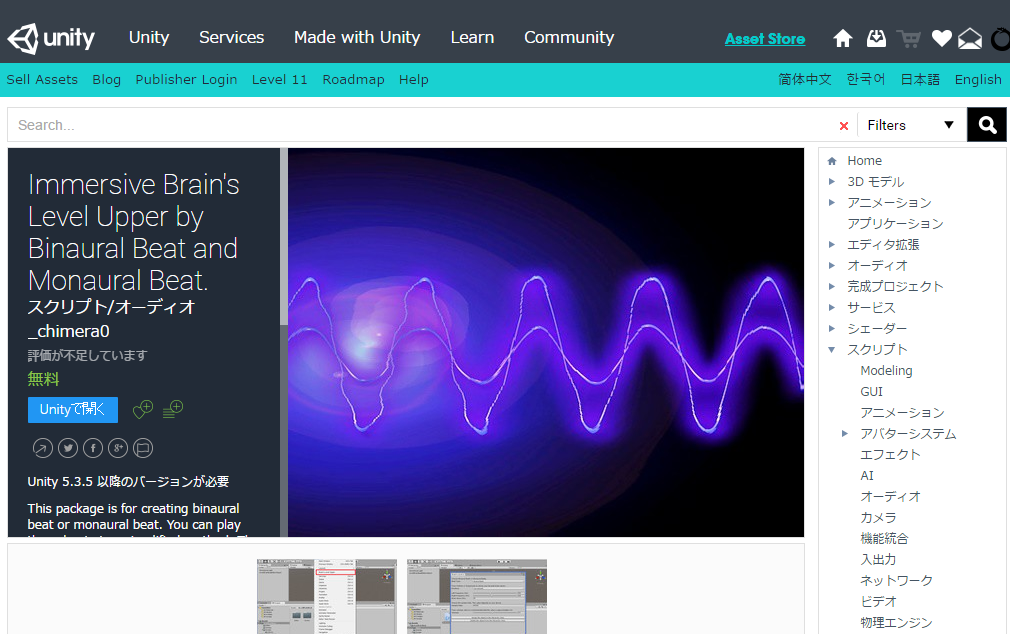

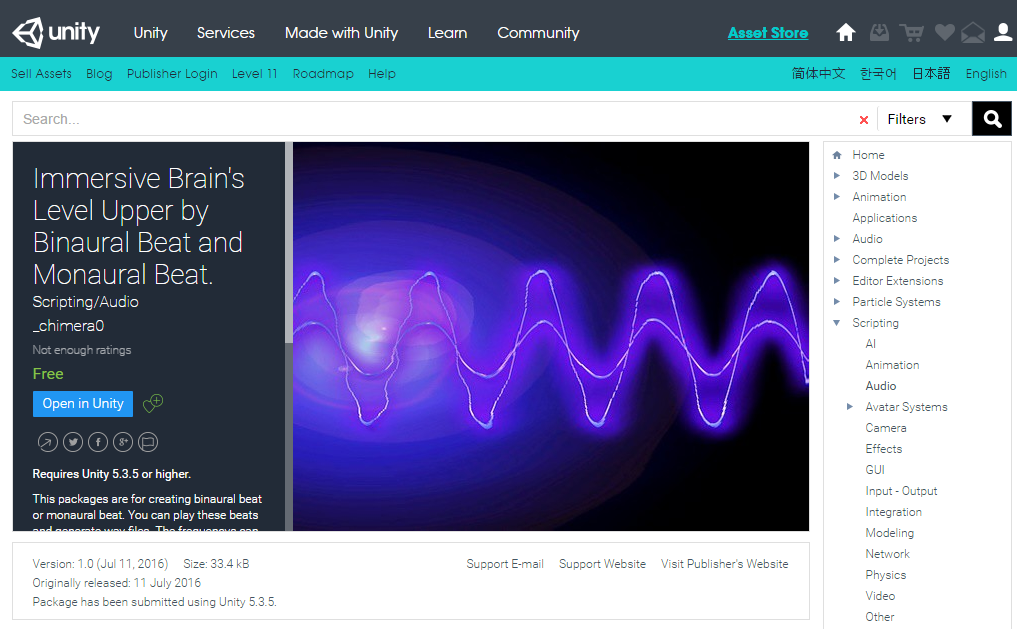

Unity3DのAsset Storeにバイノーラルビートのパッケージを公開したの派生として、バイノーラルビートやモノラルビートのGameObjectをWindowのGUIで配置することができるエディタ拡張をパッケージに追加した。 追加したエディタ拡張は以下のようなイメージになる。 参考記事 Immersive Brain's Level Upper b...

ゲ―ミング・シミュレーションの設計理論 様々な形式で実行される「シミュレーション(Simulation)」の中でも、とりわけ「ゲ―ミング・シミュレーション(Gaming Simulation)」は、社会システムの作動の実態を直接的に観察するという点において、他のシミュレーション概念からは区別されている。 ゲ―ミング・シミュレーションは、データサイエンティストたちが実施するようなデータ分析を...

Unity3DのAsset Storeにバイノーラルビートのパッケージの公開を申請したところ、許可が下りた。 使うだけなら、PrefabをHierarchyビューに配置して、Inspectorビューで周波数や音量を調節するだけで済む。 参考資料 Immersive Brain's Level Upper by Binaural Beat and Monaural B...

この記事の内容はAccel Brainに移動しました。

この記事の内容はAccel Brainに移動しました。

この記事の内容はAccel Brainに移動しました。

GoogleとOracleの著作権を巡る闘争は、Googleが優勢になった。OracleはGoogleがライセンス料を支払わずにJava APIを利用することでAndroidを開発しているとして訴えていたが、米連邦裁判所はそのAPIの使用を「フェア・ユース」に相当すると判断した。もしこの判決が覆されていたなら、ソフトウェアの開発は根本的に変異するところであったが、しかし「フェア・ユース」の議論は理...